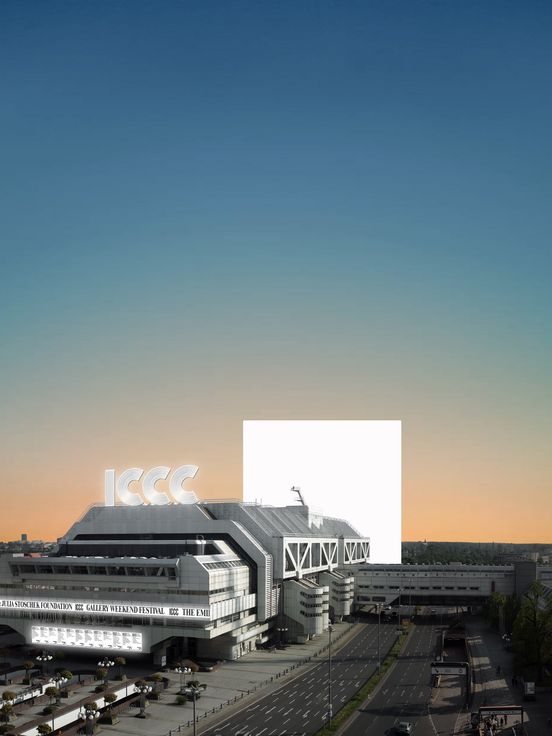

Während des Kalten Krieges wurden in West-Berlin bemerkenswerte Großbauten als neue Standorte für Wissenschaft, Bildung und Kultur errichtet. Hierzu gehören das Internationale Congress Centrum (ICC Berlin, 1973–1979 ) – auch bekannt als „Panzerkreuzer Charlottenburg“ –, das ehemalige Institut für Hygiene und Mikrobiologie (1969–1974) und die ehemaligen Zentralen Tierlaboratorien der Freien Universität Berlin in Lichterfelde („Mäusebunker“, 1971–1981) sowie der Steglitzer „Bierpinsel“. Nicht nur aufgrund ihrer Größe sind diese Gebäude prägende Setzungen im Stadtraum, deren Popularität sich auch in den Spitznamen von Berliner*innen niederschlägt.

- Alle Ausstellungstexte liegen in Deutsch und Englisch vor.

- In der Ausstellung gibt es keine Informationen in Leichter Sprache.

- In der Ausstellung gibt es keine Informationen in Deutscher Gebärdensprache (DGS).

- Es finden Bildungsangebote in und mit DGS statt.

- In der Ausstellung gibt es Videoinstallationen mit Ton. Geräusche der Installationen sind in allen Bereichen der Ausstellung hörbar.

- Es besteht keine Hörverstärkung in Form von Induktionsanlagen und Halsringschleifen.

- Die Videoinstallationen besitzen keine Untertitelung.

- Die Ausstellung ist stufenlos zugänglich.

- An zwei Stellen gibt es Unebenheiten in Form von Kabelbrücken auf dem Boden.

- Exponate und Ausstellungstexte sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar. Vitrinen haben eine Standardhöhe von 78 cm und sind unterfahrbar.

- Es gibt keine Sitzgelegenheiten. Rollstühle und tragbare Klapphocker können Sie an der Garderobe kostenfrei entleihen.

- In der Ausstellung sind Kunstwerke zu deren Schutz nur teilweise hell ausgeleuchtet. Die Ausstellungstexte sind nur teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

- Alle Ausstellungstexte liegen als Broschüre in Großdruck vor. Diese finden Sie am Eingang der Ausstellung.

- In der Ausstellung gibt es kein Bodenleitsystem und keine Tastmodelle.

Haben Sie weitere Fragen zur Barrierefreiheit und Zugänglichkeit? Wenden Sie sich an Andreas Krüger, Referent für Barrierefreiheit und Inklusion, per E-Mail unter krueger@berlinischegalerie.de oder telefonisch unter +49 (0)30-789 02-832.

Zeugnisse Westberliner Technikmoderne

Mit ihren futuristischen Raumformen, komplexen Funktionen und neuartigen Fassadengestaltungen standen die Bauten einst für den Fortschrittsglauben ihrer Zeit und sollten die abgeriegelte Halbstadt international konkurrenzfähig halten. Zugleich wurden sie seit ihrer Entstehung auch immer wieder als unansehnlich und ineffizient kritisiert. Heute sind sie, über Jahre vernachlässigt und inzwischen technisch veraltet, oft vom Abriss bedroht. Dagegen wenden sich vermehrt Wissenschaftler*innen, Kulturschaffende und Politiker*innen, die diese Architekturen als eindrückliche Zeugnisse einer westlichen Technikmoderne schätzen. Die aktuellen Bemühungen und Debatten um den Erhalt und die Revitalisierung dieses historisch-kulturellen Erbes beispielhaft sichtbar zu machen, ist Ziel der Ausstellung.

Film: „Die Zukunft des ICC“

Zu sehen sind Konzepte renommierter Berliner Büros, die allesamt den Bestand achten: als wertvolle Ressource angesichts der angestrebten Energiewende und zugleich als identitätsstiftende Orte für Bewohner*innen und Nutzer*innen. Dabei geht es um eine Baupraxis, die auch in bestehenden architektonischen Strukturen das Potential zur Entfaltung neuer Nutzungsmöglichkeiten sieht.

Das Büro GRAFT schlägt beispielsweise vor, das ICC zum Forschungs- und Entwicklungszentrum für E-Mobilität umzubauen und reagiert damit ebenso auf die Struktur des Baus wie auch auf eine zentrale Herausforderung unserer Zeit.

Gleiches gilt für das Konzept von Roland Böving und Christina Neuner. Sie wollen den seit jeher für seinen immensen Energieverbrauch kritisierten Großbau mittels einer Biosphärenhülle in die Klimaneutralität führen und seine unwirtliche Umgebung großzügig begrünen.

Nach Something Fantastic und Bureau N gilt es, das ICC als Gesamtkunstwerk von Architektur, Design und Technik zu erhalten und für das 21. Jahrhundert zu ertüchtigen: Neben Kunst und Kultur soll hier auch eine Serverfarm – im Sinne von Niklas Maaks Servermanifest – Platz finden: eine berlinweit nutzbare Infrastruktur im Digitalzeitalter, deren Wärmeausstoß in den Energiehaushalt des Gebäudes einfließen könnte.

Für den „Mäusebunker“ entwickeln derzeit sowohl die Privatwirtschaft als auch der öffentliche Sektor Konzepte für eine Umnutzung. 60 Expert*innen verschiedener Sparten haben die Zukunftsmöglichkeiten des herausfordernden Baus in einem vom Landesdenkmalamt Berlin in Kooperation mit der Charité Universitätsmedizin und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen initiierten „Modellverfahren Mäusebunker“ ausgelotet. Prozess und Ergebnisse werden in der Ausstellung erstmals vorgestellt.

Das Büro b+ (bplus.xyz) setzt sich ebenso für den Erhalt des „Mäusebunkers“ ein. Ziel ist es, den Bau, der einst für die Beherrschung der Natur durch den Menschen stand, zum Prototyp einer Architektur zu machen, in der Mensch und Natur koexistieren. Dazu soll die funktionell bedingte Abgeschlossenheit des Gebäudes aufgebrochen werden: Große Fensterelemente sollen die rasterartige Betonfassade ersetzen.

In der Ausstellung werden neuen Ideen, zum Teil noch nie gezeigte Entwürfe, Pläne und Filme aus der Sammlung des Museums zur Seite gestellt. Sie erzählen von der Konzeption und Entstehung der Gebäude. Zudem vermitteln künstlerische Positionen etwa von Kay Fingerle, Beate Gütschow, Matthias Hoch und Tracey Snelling einen aktuellen Blick auf die markanten Symbolbauten der 1970 er Jahre. Ausgestellt sind etwa 85 Werke von rund 20 Architekt*innen, Planungsbüros, Fotograf*innen und Künstler*innen.

Künstler*innen:

Bernhard Boës (1931-2011), Jennifer Bulla (*1989), Patrick Huth (*1985), Ulrich Conrads (1923-2013), Peter Cürlis (1924–2013), Nathan Eddy (*1984), Kay Fingerle, Reinhard Friedrich (1928–2014), Andreas Gehrke (*1975), Beate Gütschow (*1970), Matthias Hoch (*1958), Frank Oehring (*1939), Tracey Snelling (*1970)

Architekt*innen, Büros und weitere Beteiligte:

Barkow Leibinger (gegr. 1993), Roland Böving (*1962), Bureau N (gegr. 2008), b+ (bplus.xyz) (gegr. 2022), Fehling+Gogel (1953–1990), GRAFT Architekten (gegr. 1998), G+M Hänska (1962–1973), Kleihues + Kleihues (gegr. 1996), J. Mayer H. (gegr. 1996), Christina Neuner (*1983), Kurt Schmersow (Lebensdaten unbekannt), Schüler & Schüler Witte (1967–2007), Something

Fantastic (gegr. 2010), s+ (station.plus), IEA, D-ARCH, ETH Zürich, Landesdenkmalamt Berlin in Kooperation mit Charité Universitätsmedizin und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Realisierung des Ausstellungsbeitrages: Forward Planung und Forschung, Ludwig Heimbach Architektur, Make_Shift