Die Sammlung der Berlinischen Galerie präsentiert sich auf mehr als 1000 Quadratmetern mit rund 250 ausgestellten Arbeiten aus Malerei, Grafik, Fotografie, Architektur und den Künstler*innen-Archiven.

Der Rundgang ist eine Zeitreise durch Berlin: Kaiserreich, Weimarer Republik, nationalsozialistische Diktatur, Neuanfang nach 1945, Kalter Krieg in der geteilten Stadt und die sich im Schatten der Mauer in Ost und West entwickelnden alternativen Gesellschafts- und Lebensentwürfe. In Ost-Berlin bildete sich ab den späten 1970er Jahren eine alternative Kulturszene aus. In West-Berlin zogen die aggressiven Werke der Neuen Wilden ab Ende der 1970er Jahre erneut international Aufmerksamkeit auf die geteilte Stadt.

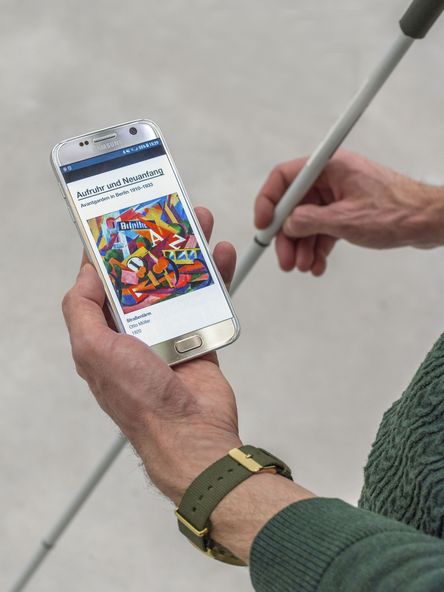

Tastmodelle, taktile Leitsysteme und ein Audioguide mit Bildbeschreibungen und Orientierungshinweisen ermöglichen blinden und sehbehinderten Besucher*innen einen Zugang.

- Alle Ausstellungstexte liegen in Deutsch und Englisch vor.

- In der Ausstellung gibt es keine Informationen in Leichter Sprache.

- Es finden Bildungsangebote in einfacher Sprache statt.

- In der Ausstellung gibt es keine Informationen in Deutscher Gebärdensprache (DGS).

- Die Ausstellung befindet sich im 1. Obergeschoss und ist über einen Aufzug oder eine Treppe erreichbar.

- Die Ausstellung ist stufenlos zugänglich.

- Die Rauminstallation „Prounenraum“ ist nur über eine Schwelle zugänglich. Bitte achten Sie auch auf in den Raum ragende Objekte.

- Exponate und Ausstellungstexte sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar. Vitrinen haben eine Standardhöhe von 78 cm und sind unterfahrbar.

- Es gibt Sitzgelegenheiten. Rollstühle und tragbare Klapphocker können Sie an der Garderobe kostenfrei entleihen.

- In der Ausstellung sind Kunstwerke zu deren Schutz nur teilweise hell ausgeleuchtet. Die Ausstellungstexte sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

- Alle Ausstellungstexte liegen als Broschüre in Großdruck vor. Diese finden Sie am Eingang der Ausstellung.

- In der Ausstellung gibt es ein taktiles Bodenleitsystem in Kombination mit einem Audioguide mit Orientierungshinweisen und Bildbeschreibungen. Tastmodelle zu ausgewählten Kunstwerken ergänzen das Angebot.

Haben Sie weitere Fragen zur Barrierefreiheit und Zugänglichkeit? Wenden Sie sich an Andreas Krüger, Referent für Barrierefreiheit und Inklusion, per E-Mail unter krueger@berlinischegalerie.de oder telefonisch unter +49 (0)30-789 02-832.

Tickets kaufen

Zum TicketshopBarrierefreie Dauerausstellung

Tastmodelle zu ausgewählten Kunstwerken und ein inklusiver Audioguide ermöglichen allen Besucher*innen ein Kunsterlebnis mit mehreren Sinnen. Durch detaillierte Bildbeschreibungen über den Guide und ein taktiles Bodenleitsystem erhalten blinde und sehbehinderte Besucher*innen barrierefreien Zugang zur Daueraustellung.

Presseinformation

Kunst in Berlin 1880 – 1980

Dauerausstellung