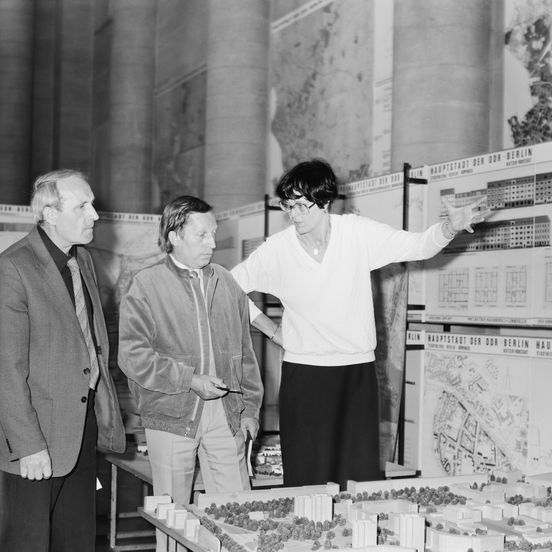

Die Berlinische Galerie bewahrt die größte und wichtigste Architektursammlung zur Stadt Berlin. Kontinuierlich wachsende Bestände dienen als Grundlage für Ausstellungen und Lehre, für internationale Forschungen und Publikationen. Die Materialien zu Ostberliner Architekturen aus der Zeit von 1949 bis 1989 machen einen wertvollen Teil dieses Archivs aus. Ihre wissenschaftliche Erschließung gibt auch Hinweise auf Architektinnen, die am Wiederaufbau Ostberlins zur Hauptstadt der DDR maßgeblich mitgewirkt haben. Diese Frauen waren meist in Arbeitskollektiven beschäftigt, die von Männern geleitet wurden und deren Arbeitsaufteilung für Außenstehende kaum nachvollziehbar war. Eine öffentliche Sichtbarkeit individueller Leistungen war nicht gewünscht, vielmehr sollte das Werk als Ergebnis eines gemeinschaftlichen Prozesses wahrgenommen werden. Bis heute erschwert dies die Forschung. So fehlt etwa ein umfassender Überblick über das Wirken von Architektinnen und Stadtplanerinnen im ehemaligen Ostteil der Stadt. Einen Einblick in den bisherigen Wissensstand geben hier teils erstmalig präsentierte Dokumente und Filmausschnitte. Sie zeigen, dass einzelne Frauen in der DDR auch in die „Königsdisziplin“ des Bauwesens eingebunden waren: in den Entwurf.

Zu sehen sind im Wechsel Werke von:

Marianne Battke (*1940), Iris Dullin-Grund (*1933), Ludmilla Herzenstein (1906–1994), Dorothea Krause (1935–2024), Gertraude Lehmann (*1935), Gertrud Schille (*1940), Solweig Steller-Wendland (1942–2019) und Dorothea Tscheschner (1928–2024).